发布日期:2022-05-16 16:54 点击:1640

根据《中华医学会关于2022年中华医学科技奖推荐工作的通知》(医会科评函〔2022〕40号)文件要求,现对我单位参与申报的下列2022年中华医学科技奖推荐候选项目进行公示,公示期:2022 年 5 月 16 日至 2022年 5 月 22 日,公示期内如对公示内容有异议,请您请以实名书面形式向中国科学技术大学附属第一医院科研处反映。

联 系 人:胡海汐

联系电话:0551-62283739

中国科学技术大学附属第一医院

2022年5月16日

附:公示内容

一、推荐中华医学科技奖医学科学技术奖候选项目:

1.推荐奖种:医学科学技术奖(非基础医学类)

2.项目名称:以患者为中心的1 型糖尿病诊疗体系建立与应用

3.推荐单位或推荐科学家:中山大学

4.推荐意见:

互联网+时代,以1型糖尿病为代表的慢性病患者对医疗的需求发生了质的改变。十余年来,项目组从患者需求出发,在明确1型糖尿病临床特征、血糖控制和急慢性并发症现况基础上,建立了以患者为中心的治疗模式并在全国广泛应用。项目组取得的科学与技术成果简述如下:牵头完成了中国1型糖尿病研究(T1D China Study),全球首次报告全人群、全年龄段1型糖尿病发病率,首次发现15岁以下儿童发病率与纬度正相关;建立1型糖尿病队列并率先在这一队列中开展“基于网络技术的广东省大规模1型糖尿病治疗模式研究”,新发现具有临床诊断价值的早期诊断标志物,长期连续研究1型糖尿病患者真实现状,并进行规范化治疗模式探索;以科学知识带动技术研发模式联合开发1型糖尿病患者交互智能化管理平台-“糖糖圈”,实现了以患者为中心的1型糖尿病患者全天候院外管理,并在全国范围内超过50000例每天使用胰岛素注射的1型糖尿病患者真实世界中证实了其管理效能。本项目提供的我国1型糖尿病年发病资料将为卫生行政部门制订相应的卫生保健政策提供参考依据;项目组建立的广东省1型糖尿病规范化随访方案和1型糖尿病合并妊娠管理模式已先后在广东省、安徽省和全国多地区临床应用,为临床医生规范化管理1型糖尿病患者提供了模板;依托“糖糖圈”管理平台,建立了以患者为中心1型糖尿病全链条诊疗体系并在真实世界证明其效能和可持续性,这一互联网+1型糖尿病诊疗体系也得到国际同行认可。

5.项目简介:

胰岛素问世百年,解决了无数1型糖尿病患者的生存问题。科技的发展不断迭代各种胰岛素,从最初猪或牛胰腺中提取的酸性动物胰岛素,到改良的中性胰岛素,再到基因重组各种作用时间的胰岛素类似物。受益于此,1型糖尿病患者的生存期限不断延长,其平均寿命不断延长,生活质量不断提高。在互联网+时代,以儿童青少年起病为特点的1型糖尿病群体更是对传统的医疗体系提出了挑战,其医疗需要与本质已经从依赖医生指导胰岛素注射以维持生命的传统模式,转移到自我调整胰岛素特别是个人需要全方位融入社会的现实需求,即以“病人或人为中心”的实质性需求。

1型糖尿病是经典的糖尿病类型,患者需终生依赖胰岛素治疗以维持生命,可发生在任何年龄,多于儿童青少年起病。根据项目组的调查数据,该人群诊疗情况不容乐观,血糖达标率低、胰岛素治疗不规范、生存期短、患者家庭经济负担沉重,缺乏规范化诊疗体系。本项目组从2010年开始,在国家和省部级多项资助下,近十余年来在1型糖尿病流行病学、临床特征、早期诊断标志物、管理模式等方面进行了大量临床研究和应用基础研究,逐步建立以患者为中心的1型糖尿病诊疗体系,为完善我国1型糖尿病诊疗和指南做出了以下贡献:

一.在中华医学会的支持下,完成了覆盖超过1.3亿人群的中国1型糖尿病发病率和流行病学特征研究,全球首次对全年龄段1型糖尿病患者发病率及流行病学特征进行了系统描绘。该研究成果更新了中国儿童1型糖尿病的发病率数据,为我国政府评估中国1型糖尿病儿童青少年疾病负担提供了详实可靠的依据;促进儿童1型糖尿病胰岛素泵纳入医疗保障提案被通过;填补了全球成年1型糖尿病发病流行病学特征的空白。

二.揭示1型糖尿病管理现况,开展从儿童青少年、成人到1型糖尿病合并妊娠人群的管理模式探究,为1型糖尿病指南制定提供循证医学证据。建立国内最大规模的1型糖尿病队列-“广东省1型糖尿病转化医学研究”随访队列,揭示1型糖尿病患者不良现况;首次发现有临床使用价值的1型糖尿病诊断标志物;进行规范化管理模式的探索,制定的教材、规范化教育和随访方案在广东省各地级医院应用。

三.牵头建立1型糖尿病数据收集和智能化管理平台。建立了中国首个、全球最大的1型糖尿病智能管理和大数据平台—“中国1型糖尿病智能化管理与大数据中心”,管理的患者来自包括香港台湾在内的中国全境,也有部分患者来自美国和加拿大以及欧洲的中文使用者。采用慢病智能化管理模式,集中国1型糖尿病的病例登记数据库、标本库、结构医学教育知识库及医患沟通于一体,通过互联网、可穿戴设备等技术支持,在遵循互联网医疗监管条例的情形下实现了以患者为中心重点管理日常饮食和胰岛素注射的院外管理智能交互功能,并在真实世界中证实其管理效能。

本项目代表性论文10篇,总引用268次;其中SCI收录7篇,总影响因子67.16,他引次222次,单篇SCI最高影响因子39.89,他引138次。代表性论文1(BMJ 2018)被评为2018年度"中国糖尿病十大研究"和“中国十大医学研究”。国内外权威学术机构包括中华医学会糖尿病学分会《中国1型糖尿病诊治指南》、中国1型糖尿病合并妊娠多学科综合管理专家组《1型糖尿病合并妊娠多学科综合管理专家共识》、中国预防医学会《中国健康生活方式心血管代谢健康疾病指南》、中国医师协会内分泌代谢科医师分会《成人隐匿性自身免疫糖尿病诊疗中国专家共识》等均引用我们的研究结果作为指南或专家共识制定的依据。

本项目建立制定的1型糖尿病教材、规范化教育和随访方案已在广东省各地级医院应用;项目建立的“中国1型糖尿病智能化管理与大数据中心”已覆盖全国超过100家医院,通过互联网、可穿戴设备等技术支持,实现全国1型糖尿病患者的线上+线下的一体化管理,对提高我国1型糖尿病规范化诊疗起了积极的作用,取得了良好的社会效益。

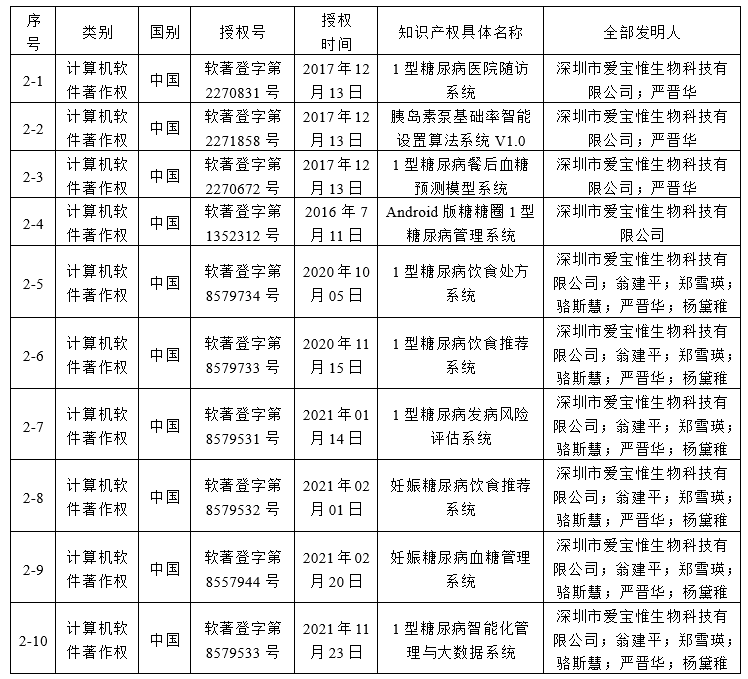

6.知识产权证明目录:

7.代表性论文目录:

(1) Weng J#*, Zhou ZG#, GuoLX#, Zhu DL, Ji LN, Luo XP, Mu YM, Jia WP, Yang WY, T1D China Study Group. Incidenceof type 1 diabetes in china, 2010-13: Population based study. British MedicalJournal. 2018; 360: j5295.

(2) Liu L#, Yan J#, Xu H, ZhuY, Liang H, Pan W, Yao B, Han X, Ye J, Weng J*. Two novel microRNA biomarkers related to β-cell damage and theirpotential values for early diagnosis of type 1 diabetes. J Clin EndocrinolMetab. 2018,103(4): 1320-1329.

(3) Yang D#, Deng H#, Luo G,Wu G, Lin S, Yuan L, Xv M, Li S, Zhang X, Wu J, Lang J, Liang G, Lin J, Chen D,Li L, Fang Y, Wu Y, Ou W, Li J, Weng J, Yan J*. Demographic and clinicalcharacteristics of patients with type 1 diabetes mellitus: a multicenterregistry study in Guangdong, China. J Diabetes 2016, 8(6), 847–853.

(4) Liu L#, Yang D#, Zhang Y,Lin S, Zheng X, Lin S, Chen L, Zhang X, Li L, Liang G, Yao B, Yan J*, Weng J*.Glycemic Control and Its Associated Factors in Chinese Adults with Type 1Diabetes Mellitus, Diabetes Metab Res Rev. 2015 Nov;31(8):803-10.

(5) Zheng X#, Huang B#, LuoS, Yang D, Bao W, Li J, Yao B, Weng J*, Yan J*. A new model to estimate insulinresistance via clinical parameters in adults with type 1 diabetes. DiabetesMetab Res Rev. 2017 May;33(4). doi: 10.1002/dmrr.2880.

(6) Li J#, Yang D#, Yan J,Huang B, Zhang Y, Weng J; Guangdong Type 1 Diabetes Translational Study Group.Secondary diabetic ketoacidosis and severe hypoglycaemia in patients withestablished type 1 diabetes mellitus in China: a multicentre registrationstudy. Diabetes Metab Res Rev. 2014 Sep;30(6):497-504. doi: 10.1002/dmrr.2547.

(7) Qin Z, Yan J*, Yang D,Deng H, Yao B, Weng J. Behavioral Analysis of Chinese Adult Patients with Type1 Diabetes on Self‑monitoring of Blood Glucose. CMJ 2017, 130(1): 39-44.

(8) 邱丽玲,翁建平, 郑雪瑛, 骆斯慧, 杨黛稚, 许雯, 蔡梦茵, 徐芬, 严晋华*, 姚斌,胰岛素泵治疗的1型糖尿病合并妊娠患者孕期胰岛素剂量分析,中华医学杂志,2017,97(8): 577-580.

(9) 郑雪瑛,杨黛稚,艾鹤英,邱丽玲,凌萍,吴泽开,魏雪盈,林琼艳,吕婧,严晋华,姚斌,翁建平,骆斯慧*,1型糖尿病育龄期女性孕前管理知晓率及其相关因素,中华医学杂志,2019,99( 34 ): 2654-2659.

(10) 郑雪瑛, 杨黛稚, 刘子瑜, 严晋华, 翁建平, 骆斯慧*. 基于移动APP的互动式同伴支持对1型糖尿病血糖管理效果评价, 中华内科杂志, 2019, 58(12): 889-893.

8.完成人情况:

1)翁建平,教授,现就职于中国科学技术大学(2018年11月前为中山大学附属第三医院),是本项目“以患者为中心的1 型糖尿病诊疗体系建立与应用”的总体设计者和主要实施者,本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)的设计者和组织者,论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的第一作者和通讯作者 (创新点1);牵头建立国内最大规模的1型糖尿病队列-“广东省1型糖尿病转化医学研究”随访队列,揭示我国1型糖尿病患者现况并探索适合我国国情的1型糖尿病管理模式(创新点2);国内最早开展1型糖尿病合并妊娠管理模式探索(创新点4);基于以上工作,国内首次建立线上+线下1型糖尿病管理的慢病管理新模式(创新点5),逐步建立规范化的1糖尿病诊疗体系。

2)周智广,教授 中南大学湘雅二医院,本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)的设计者和协助组织者之一;参与城市-长沙市的负责人,在长沙市组织了研究并为数据收集做出了贡献; 论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的共同第一作者(排名第二),对创新点1做出了贡献。

3)郭立新,教授,卫生部北京医院,本项目“中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)”的设计者和协助组织者之一;“中国1 型糖尿病研究”进度和质量控制组组长,负责研究的推进和数据质量监控;参与城市-北京市的负责人之一,在北京市组织了研究并为数据收集做出了贡献;论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的共同第一作者(排名第三),对创新点1做出了贡献。

4)朱大龙,教授,南京大学医学院附属鼓楼医院,本项目“中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)”参与城市-南京市的负责人,在南京市组织了研究并为数据收集做出了贡献,论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的共同作者,对创新点1做出了贡献。

5)纪立农,教授,北京大学人民医院,本项目“中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)”参与城市-北京市的负责人之一,在北京市组织了研究并为数据收集做出了贡献,论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的共同作者,对创新点1做出了贡献。

6)罗小平,教授,华中科技大学同济医学院附属同济医院,本项目“中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)”参与城市的儿科负责人,组织了参与城市儿科相关数据的收集和整理,论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的共同作者,对创新点1做出了贡献。

7)母义明,教授,中国人民解放军总医院,本项目“中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)”参与城市-北京市的负责人之一,组织了北京市相关数据的收集和整理,论文“BMJ 2018,360:j5295 ”的共同作者,对创新点1做出了贡献。

8)严晋华,主任医师,中山大学附属第三医院,本项目第2、3创新点的设计者和实施者之一,是代表性论文2的共同第一作者 (创新点3)、代表性论文3、4、5、7、8的通讯作者或共同通讯作者(创新点2、4);揭示我国1型糖尿病患者现况并探索适合我国国情的1型糖尿病管理模式(创新点2);参与1型糖尿病合并妊娠管理模式探索(创新点4);参与建立线上+线下1型糖尿病管理的慢病管理新模式(创新点5)。

9)杨黛稚,副主任医师,中山大学附属第三医院,代表性论文3、4、6的第一作者或共同第一作者,揭示我国1型糖尿病患者现况并探索适合我国国情的1型糖尿病管理模式(创新点2);参与1型糖尿病合并妊娠管理模式探索(创新点4);参与建立线上+线下1型糖尿病管理的慢病管理新模式(创新点5)。

10)梁华,副研究员,中山大学附属第三医院,本项目第3创新点的设计者和实施者之一,代表性论文2的共同通讯作者,对创新点3做出了贡献。

11)郑雪瑛,副主任医师,中国科学技术大学附属第一医院,本项目代表性论文5、9、10的第一作者或共同第一作者,揭示我国1型糖尿病患者现况并探索适合我国国情的1型糖尿病管理模式(创新点2),参与1型糖尿病合并妊娠管理模式探索(创新点4),参与建立线上+线下1型糖尿病管理的慢病管理新模式(创新点5)。

12)骆斯慧,副主任医师,中国科学技术大学附属第一医院,本项目代表性论文9、10的通讯作者,参与1型糖尿病合并妊娠管理模式探索(创新点4),参与建立线上+线下1型糖尿病管理的慢病管理新模式(创新点5)。

13)姚斌,主任医师,中山大学附属第三医院,本项目代表性论文2、4、5、7、8、9的共同作者,参与广东省1型糖尿病转化医学研究,揭示我国1型糖尿病患者现况并探索适合我国国情的1型糖尿病管理模式(创新点2),参与1型糖尿病合并妊娠管理模式探索(创新点4)。

14)曾龙驿,教授,中山大学附属第三医院,中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)参与中心的负责人,为数据收集和整理做出了贡献(创新点1);参与广东省1型糖尿病转化医学研究,为项目执行提供各项支持(创新点2)。

15)曾锡锋,工程师,深圳市爱宝惟生物科技有限公司,参与本项目建立线上+线下1型糖尿病管理的慢病管理新模式(创新点5),负责线上管理工具“糖糖圈”的开发、更新迭代和维护,负责微信公众号 “1 型糖尿病关爱中心”的开发和维护,参与编写了1 型糖尿病原创科普绘本《我的血糖怪兽朋友系列作品》,本项目多项软件著作权的发明人之一。

9.完成单位情况:

1)中山大学附属第三医院:主持完成本项目的大部分工作,是创新点1、2、3、4的主要完成单位;2.主持后期资料的分析、处理、论文的总结和修改;3.是本项目相关的2015年度国家卫生计生委公益性行业科研专项“1型糖尿病疾病管理和控制与妊娠结局关系的研究”(201502011)的第一承担单位,广东省科技计划项目(2011年,2010B031500008;2015年,2015A030401034;2017年,2017A070713011)和广州市科技项目(201709010037)的承担单位;主持组织本项目研究成果在广东省的推广应用工作。

2)中南大学湘雅二医院:作为参与中心参与完成本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)(创新点1),包括参与临床资料收集、分析、处理和总结;主持组织本项目研究成果在湖南省的推广应用工作。

3)卫生部北京医院:作为参与中心参与完成本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)(创新点1),包括参与临床资料收集、分析、处理和总结;主持组织本项目研究成果在北京的推广应用工作。

4)南京大学医学院附属鼓楼医院:作为参与中心参与完成本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)(创新点1),包括参与南京市各级医院相关临床资料收集、分析、处理和总结;主持组织本项目研究成果在江苏省的推广应用工作。

5)北京大学人民医院:作为参与中心参与完成本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)(创新点1),包括参与北京市各级医院相关临床资料收集、分析、处理和总结;主持组织本项目研究成果在北京市的推广应用工作。

6)华中科技大学同济医学院附属同济医院:作为参与中心参与完成本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)(创新点1),包括参与城市儿科医院或综合医院儿科相关临床资料收集、分析、处理和总结;主持组织本项目研究成果在武汉市的推广应用工作。

7)中国人民解放军总医院:作为参与中心参与完成本项目中国1 型糖尿病研究(T1D China Study)(创新点1),包括北京市相关临床资料收集、分析、处理和总结;主持组织本项目研究成果在北京市的推广应用工作。

8)中国科学技术大学附属第一医院:参与本项目的工作,是创新点4、5的参与完成单位;为本项目部分临床研究提供所需的工作条件、设备和人员;主持组织本项目研究成果在安徽省的推广应用工作。

9)深圳市爱宝惟生物科技有限公司:创新点5的参与完成单位,负责线上管理工具“糖糖圈”的开发、更新迭代和维护,负责微信公众号 “1 型糖尿病关爱中心”的开发和维护;参与本项目多项软件著作权的发明。

二、推荐中华医学科技奖医学科学技术奖候选项目:

1.推荐奖种:医学科学技术奖

2.项目名称:脑胶质瘤分子诊断及化疗增敏技术的研究与应用

3.推荐单位:哈尔滨医科大学

4.推荐意见:

该项目通过生物信息学分析、分子生物学实验技术结合体内外实验,围绕脑胶质瘤遗传变异、RNA分子调控网络和免疫微环境介导的化疗耐药机制开展深入研究,项目提出基于脑胶质瘤化疗敏感性的分子分型模式,筛选获得全新用于评估脑胶质瘤化疗敏感性的分子标志物;发现介导脑胶质瘤化疗耐药RNA调控网络,深度解析网络内多种表观遗传学调控机制,为脑胶质瘤化疗增敏治疗提供潜在靶点;揭示脑胶质瘤微环境与免疫调控因子的作用关系,提出脑胶质瘤免疫介导治疗方案,为脑胶质瘤免疫表型评估及免疫治疗提供理论依据。项目取得多项成果为解决脑胶质瘤患者预后差、化疗敏感性低、个体化诊疗方案相对匮乏等问题的解决提供了全新思路,推动我国脑胶质瘤分子诊疗技术、术后化疗方案的发展创新。项目组历时10年研究,在“脑胶质瘤分子诊断及化疗增敏技术的研究与应用”方向取得丰硕研究成果,主要完成人以第一作者或通讯作者共发表SCI收录论文76篇,累计影响因子达350.0,代表性文章中影响因子大于10.0共计8篇。获批国家发明专利2项,实用新型专利7项,计算机软件著作权1项;获得黑龙江省科学技术(进步)一等奖1项,黑龙江省科学技术(自然)二等奖1项,黑龙江省科学技术(自然)三等奖1项,黑龙江省医药卫生科学技术一等奖2项;出版指南、专著等5项。研究期间多次开展主持省内外神经外科学术交流会议,培养优秀博士毕业生30余名,为我国脑胶质瘤精准医疗事业的顺利蓬勃发展贡献力量。我单位认真审核项目填报各项内容,确保材料真实有效,经公示无异议,推荐其申报 2022 年中华医学科技奖。

5.项目简介:

脑胶质瘤是最常见的颅内原发恶性肿瘤,治疗效果不佳,平均生存期仅为14个月,是国内外肿瘤研究热点。脑胶质瘤具有高侵袭性、易复发、放化疗抵抗、病程进展迅速和患者预后差等特点。完成人围绕脑胶质瘤遗传变异、RNA分子调控网络和免疫微环境介导的化疗耐药和干性调控机制开展深入研究,取得了以下研究成果:

主要研究成果一、构建新型脑胶质瘤分子分型模式,揭示经典遗传变异介导脑胶质瘤替莫唑胺化疗耐药的生物学机制,为脑胶质瘤化疗敏感性评估及制定增敏方案奠定了基础:包括(1)建立基于脑胶质瘤化疗敏感性的分子分型体系,为指导脑胶质瘤化疗敏感性评估提供临床分子标记物;(2)阐明脑胶质瘤关键遗传变异因子调控DNA损伤修复介导化疗耐药的生物学过程及治疗策略;(3)首次揭示脑胶质瘤经典分子标记物ATRX介导替莫唑胺化疗耐药的生物学机制,并提出潜在化疗增敏方案。论文发表于Nat Commun(14.919)、Neuro Oncol(12.3)等。

主要研究成果二、发现介导脑胶质瘤化疗耐药的RNA分子调控网络,解析分子调控网络中ceRNA、组蛋白修饰及RNA转录后调控等机制,为脑胶质瘤化疗增敏提供了潜在治疗靶点和理论依据:包括(1) 系统阐述脑胶质瘤化疗耐药ceRNA调控网络,为其化疗敏感性评估提供模型及潜在靶点;(2) 阐明新型长链非编码RNA分子NEAT1经组蛋白修饰调控脑胶质瘤恶性进展的生物学机制及治疗策略;(3) 提出利用miR-326抑制剂通过靶向癌基因SMO改变脑胶质瘤生物学行为的机制及靶向策略。论文发表于Clin Cancer Res(13.34) 、Theranostics(11.45)等,获国家发明专利授权(ZL201811339797.2)。

主要研究成果三、系统研究脑胶质瘤免疫相关分子特征,发现新型调控免疫抑制微环境的细胞因子,提出基于肿瘤相关免疫细胞介导的干预方案,为脑胶质瘤免疫表型评估及免疫治疗提出新策略:包括(1) 分析脑胶质瘤微环境调控网络成分,明确揭示脑胶质瘤微环境免疫相关分子特征;(2) 发现新型调控免疫抑制特性的细胞因子Galectin和Midkine调节脑胶质瘤微环境中M2型小胶质细胞募集及表型转化,介导脑胶质瘤免疫抑制微环境形成的新机制,根据研究成果提出评估脑胶质瘤免疫表型转化的关键节点及免疫治疗的新策略;(3)通过免疫基因组学分析揭示LGALS1在脑胶质瘤中发挥免疫异质性和免疫抑制作用。论文发表于Oncoimmunology(7.18)、EBioMedicine(8.143)等。

本研究在多项国家级省部级课题支持下,揭示经典遗传变异介导脑胶质瘤替莫唑胺化疗耐药的生物学机制,解析介导脑胶质瘤化疗耐药的RNA分子调控网络,发现新型调控免疫抑制微环境的细胞因子,提出基于免疫细胞介导的治疗策略。以第一作者或通讯作者共发表SCI收录论文76篇,总影响因子350.0,最高影响因子为14.919,代表性文章影响因子10.0以上共8篇,出版专著2部,申请获批专利10项。研究结果被Cell、Nat Rev Cancer及Nat Cell Biol等领域内顶级期刊或共识引用。为脑胶质瘤化疗增敏及免疫治疗提供了潜在治疗靶点和理论依据。

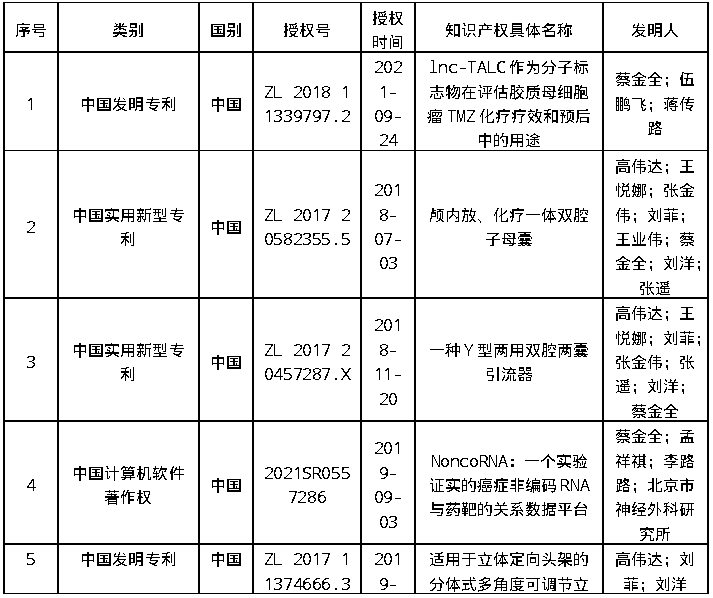

6.知识产权证明目录

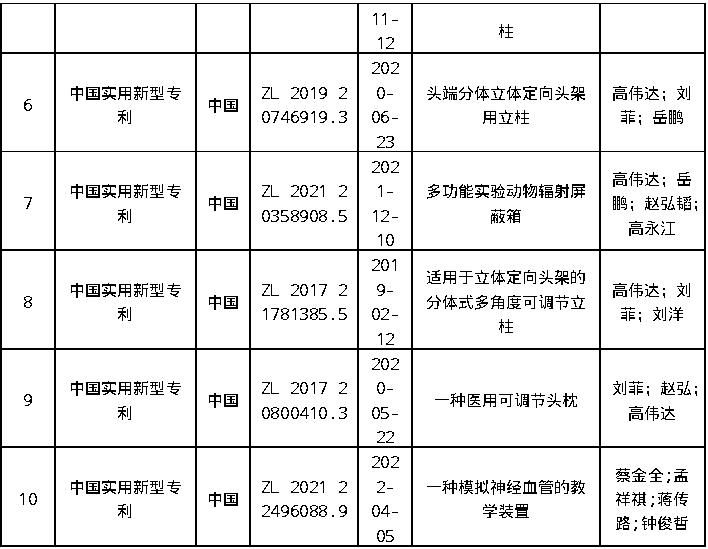

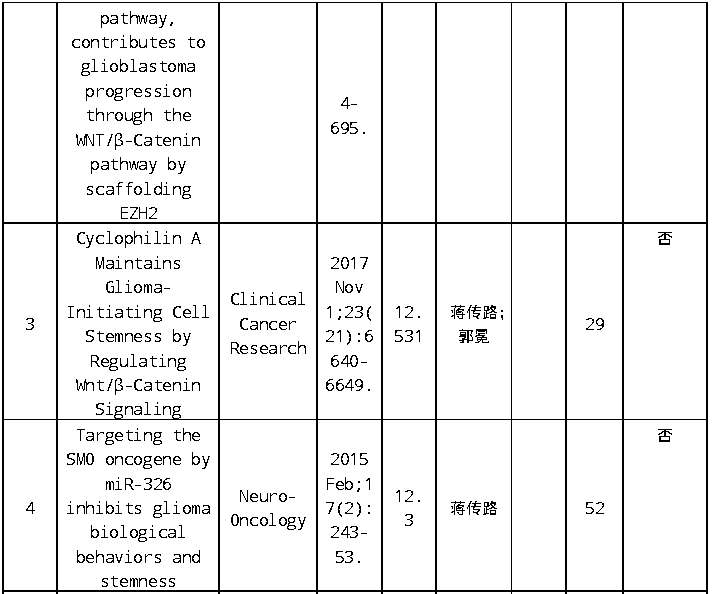

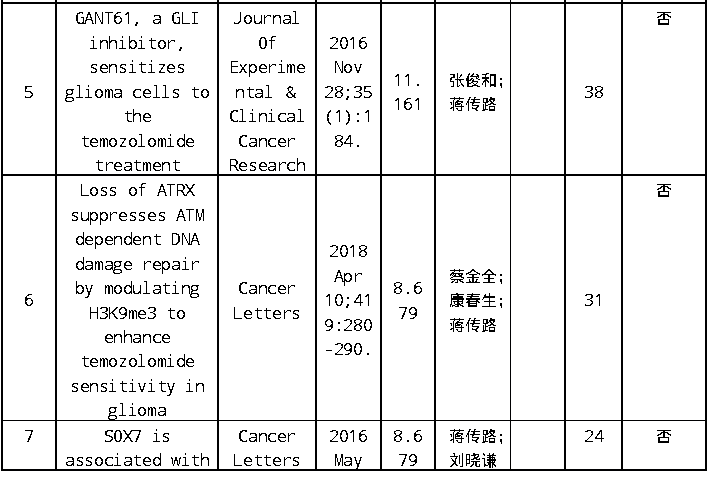

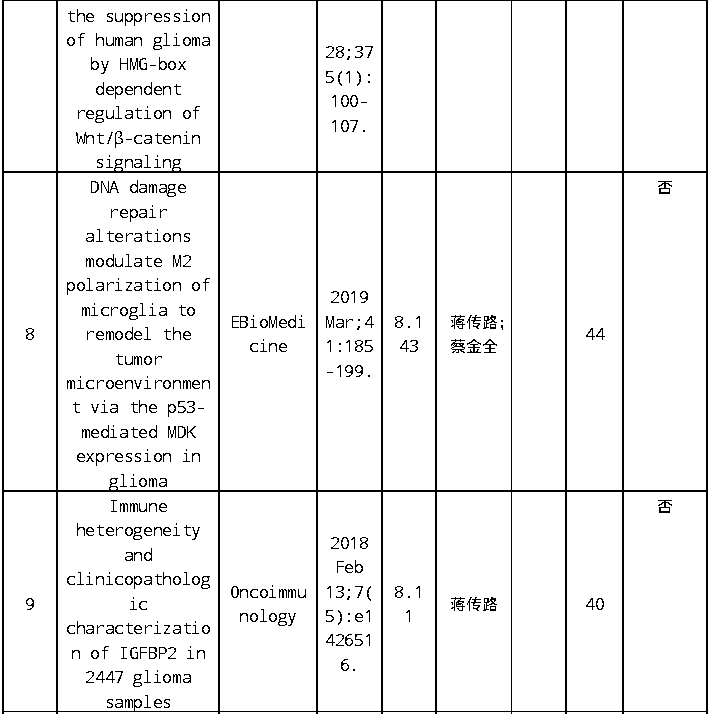

7.代表性论文目录

8.完成人情况

姓名:蒋传路

排名:1

职称:教授

行政职务:副院长

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:作为第一完成人确立本项目关于脑胶质瘤分子诊断及化疗增敏的研究方向,带领团队进行相关技术研发及临床验证。主持多项国家级、省级科研课题,为该项目科学研究的顺利进行提供有力支持;制定明确的研究方案,着力于筛选新的脑胶质瘤分子诊断、预后判断标志物,为科学研究过程中遇到的问题提出多种解决方案;提出构建脑胶质瘤全新非编码RNA调控网络的设想,设计化疗增敏靶点的筛选及证明;协调调度各完成人的分工合作,培养多名优秀科研能力博士毕业生。为项目顺利进行做出巨大贡献。

姓名:蔡金全

排名:2

职称:教授

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:参与项目整体实验设计,参与完成生物信息学分析工作为研究方向的确立做出贡献。首次发现lnc-TALC在脑胶质瘤恶性进展中发挥的关键作用;完善脑胶质瘤免疫调控及DNA损伤修复对肿瘤预后的影响机制;与其他主要完成人共同设计完成多项知识产权成果;对研究中遇到的问题多次提出有效解决方案,主持多项国家级、省级课题,亲自教授科研理论、实践知识,培养多名优秀科研人员。

姓名:孟祥祺

排名:3

职称:副研究员

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:参与研究项目具体实验设计,指导科学研究中的实验顺利进行。牵头完成项目中大部分生物信息学分析工作,为小分子标志物、化疗增敏靶点筛选的研究方向确立提供数据支持;首次揭示DNA损伤修复与脑胶质瘤肿瘤微环境之间的关系;参与完成多篇代表性成果的撰写工作;参与多名优秀硕士、博士研究生的教学培养工作,为项目顺利实施提供人才基础。

姓名:康春生

排名:4

职称:教授

行政职务:副所长

工作单位:天津医科大学总医院

对本项目的贡献:多年围绕脑胶质瘤非编码RNA调控网络的研究,并取得多项重要学术成果。作为研究设计者,提出将lncRNA在脑胶质瘤中发挥的调控作用如何作为研究方向之一,并对该研究方向遇到的技术难题提供有效的解决方案;揭示脑胶质瘤研究热点ATRX突变与替莫唑胺耐药间的全新关联;为多项知识产权成果的推广做出贡献。

姓名:高伟达

排名:5

职称:副主任医师

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:参与设计多项知识产权成果,其中以第一完成人获批发明专利1项,实用新型专利5项;对多项研究成果的临床转化提出设计方案;参与多项知识产权成果的推广工作。

姓名:李洋

排名:6

职称:副主任医师

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:多年从事脑胶质瘤恶性生物学行为相关研究,本项目参与设计脑胶质瘤干性调控信号通路相关研究,提出该研究方向实验方案并进行可行性分析;作为操作者完成大量证明实验;协助团队骨干完善多个成果实验思路设计;为该项目脑胶质瘤干性调节功能网络的构建做出贡献。

姓名:明键光

排名:7

职称:副主任医师

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:参与项目方案设计与实施。本项目主要参与完成脑胶质瘤化疗增敏方案的研究;参与脑胶质瘤化疗敏感性的临床调研;参与临床来源脑胶质瘤样本的采集;为学术成果转化提供临床数据支持和改进思路。

姓名:陈群

排名:8

职称:主治医师

行政职务:其他

工作单位:浙江大学附属第一医院

对本项目的贡献:为本项目脑胶质瘤化疗增敏、lnc RNA调控网络等研究方向的实验设计者和完成者。完成大量前期实验,为脑胶质瘤化疗增敏靶点的筛选提供成果支持;设计并完成多项分子生物学实验,证明化疗增敏靶点有效性并以此为基础提出临床个体化治疗方案的新策略;为解决lnc RNA作用机制证明过程中遇到的难题提供有效的解决方案;参与多项代表性成果的撰写工作。

姓名:孙颖

排名:9

职称:教授

行政职务:副主任

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:参与项目中脑胶质干性调控机制、预后判断分子标志物筛选的研究工作。为此方向研究过程中遇到的问题提出多种解决方案;参与完成部分临床样本采集;完成多个研究方向临床患者的信息采集及预后统计工作;参与完成多项研究成果的撰写工作。

姓名:郭冕

排名:10

职称:教授

行政职务:主任

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:主要参与项目脑胶质瘤miRNA调控信号通路的研究;设计完成该方向多篇学术成果和科学实验;为完善本项目针对脑胶质瘤非编码RNA分子调控网络的研究做出贡献。

姓名:赵士宏

排名:11

职称:副教授

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:参与项目关于脑胶质瘤DNA损伤修复影响化疗耐药机制的研究。完成大部分临床标本的采集;对完善本项目针对脑胶质瘤化疗耐药机制的研究做出贡献。

姓名:伍鹏飞

排名:12

职称:主治医师

行政职务:其他

工作单位:中国科学技术大学附属第一医院

对本项目的贡献:参与完成多项代表性研究成果;作为第一完成人揭示lnc-TALC在脑胶质瘤恶性进展中发挥的调控作用的研究成果为本项目代表性研究成果之一;参与项目实验设计与实施;科研能力突出,帮助团队攻克多个分子生物学实验技术难题;参与代表性研究成果的撰写工作。

姓名:孙家行

排名:13

职称:教授

行政职务:其他

工作单位:哈尔滨医科大学附属第二医院

对本项目的贡献:主要参与项目脑胶质瘤预后判断分子标志物筛选、miRNA调控脑胶质瘤恶性进展机制的研究,参与设计实施该方向部分研究方案,参与完成部分临床样本获取,为构建脑胶质瘤非编码RNA调控网络做出突出贡献。

姓名:韩博

排名:14

职称:主治医师

行政职务:其他

工作单位:首都医科大学附属北京天坛医院

对本项目的贡献:作为主要完成人参与项目关于改变脑胶质瘤干性分子调控网络、ATRX突变改变DNA损伤修复影响脑胶质瘤化疗敏感性方向研究。参与该方向科学研究的方案设计与实施;科研能力突出,参与多名优秀科研人员的教学培养工作;曾作为团队分子生物学实验工作的主要负责人,协调实验室科研工作;参与代表性成果的撰写工作。

9.完成单位情况

单位名称:哈尔滨医科大学附属第二医院

排名:1

对本项目的贡献:作为第一完成单位为科学研究工作的顺利进行提供安全的实验场所,实验场所具备完成大部分实验的硬件设施,为临床相关研究的实施提供条件,为研究提供课题经费支持,研究期间招录培养多名硕士研究生、博士研究生,为研究工作的开展提供有一定经验的人员基础。

单位名称:天津医科大学总医院

排名:2

对本项目的贡献:为项目完成人提供科学研究所需实验条件及课题经费支持,多次开展线上线下学术交流,为本项目多项科研成果做出贡献。

单位名称:浙江大学附属第一医院

排名:3

对本项目的贡献:为项目完成人提供科学研究所需实验条件及课题经费支持,多次开展线上线下学术交流,为本项目多项科研成果做出贡献。

单位名称:中国科学技术大学附属第一医院

排名:4

对本项目的贡献:为项目完成人提供科学研究所需实验条件及课题经费支持,多次开展线上线下学术交流,为本项目多项科研成果做出贡献。

单位名称:首都医科大学附属北京天坛医院

排名:5

对本项目的贡献:为项目完成人提供科学研究所需实验条件及课题经费支持,多次开展线上线下学术交流,为本项目多项科研成果做出贡献。

微信扫一扫

关注公众号

微信扫一扫

进入互联网医院

支付宝扫码

预约挂号

地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

邮编 : 230001

地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号

邮编 : 230036

地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号

邮编 : 230031

地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角

邮编 : 231131

地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号

邮编 : 230001

地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号

邮编 : 230088

皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao

皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao