发布日期:2025-02-05 17:35 来源:老年医学研究所 作者:汪香婷 点击:176

2025年1月28日,我院汪香婷课题组与刘连新课题组合作,在The EMBO Journal发表了题为“Micropeptide hSPAR regulates glutamine levels and suppresses mammary tumor growth via a TRIM21-P27KIP1-mTOR axis”的研究论文1。

长链非编码RNA是一类在多种生理病理过程中发挥调控作用且长度不小于200核苷酸的转录产物。汪香婷课题组长期从事lncRNA的功能与机制研究,并在此领域取得了显著成果。近年来,课题组报道了多条具有独特功能调控机制的长链非编码RNA分子,包括调控小脑突触完整性和运动功能的lncRNA-PM(Promoting Methylation)(详见BioArt报道:PLOS Biology|汪香婷组揭示长链非编码RNA可变剪接异构体介导的神经系统基因转录调控新机制)、调控肿瘤pH稳态的lncRNA-LINC00887(详见BioArtMED报道:BMC Biology|汪香婷课题组及合作者揭示lncRNA可变启动子异构体在肿瘤低氧调控中的新机制)、促进微管组装的lncRNA-TubAR(tubulin-associated lncRNA)(详见BioArt报道:CellDiscovery|汪香婷课题组揭示长链非编码RNA介导的微管组装调控新功能)。

近年来的研究发现,大约有40 %的lncRNA具有编码氨基酸产物的潜能。这些氨基酸产物通常不超过100个氨基酸,但却以丰富的调控机制广泛参与了植物生长、胚胎发育、免疫调节、肌肉组织的分化与再生和肿瘤的发生发展,被统称为微蛋白或者微肽。

2017年,哈佛医学院的Pier Paolo Pandolfi课题组发现由长链非编码RNA LINC00961编码的微蛋白 SPAR(small regulatory polypeptide of amino acid response)在哺乳动物中具有较高的保守性,且在阻止小鼠肌肉细胞的分化和再生的过程中发挥着重要的作用2。然而,SPAR在人类疾病发生发展中的作用仍尚不明确。

mTOR信号通路在真核细胞的生长和代谢过程中扮演着关键角色。现有的研究表明,该信号通路受到营养、能量状态以及生长因子等多种因素的调控。2020年,图卢兹大学的 Arnaud Besson研究团队首次揭示在营养限制条件下,细胞周期负调控因子P27KIP1转运至溶酶体膜上,进而抑制mTOR信号通路的激活3。然而,目前尚未明确调控P27KIP1向溶酶体膜转移的具体分子机制及其如何影响mTOR信号通路活性的详细过程。

汪香婷课题组与合作团队的这篇The EMBO Journal工作在国际上首次报道了人源 SPAR(Human SPAR,hSPAR)抑制肿瘤增殖的作用,并详细解析了hSPAR通过其肿瘤谷氨酰胺代谢调控因子等作用而在三阴性乳腺癌中抑制mTOR信号通路激活的分子机制。

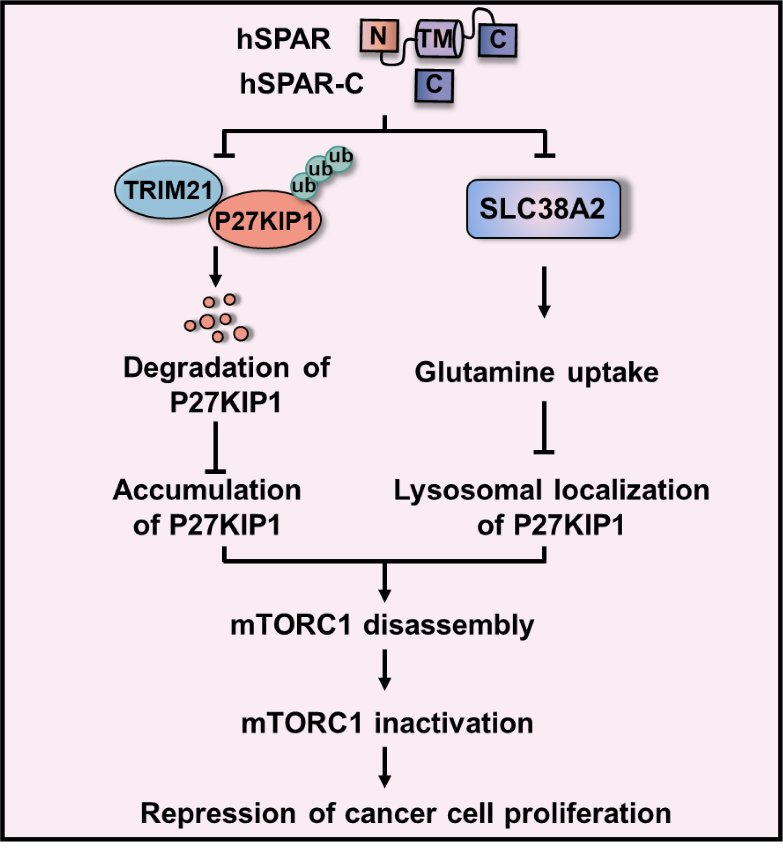

在本项工作中,研究人员证明hSPAR具有抑制乳腺癌细胞生长和增殖的抗肿瘤效应。利用乳腺癌细胞和小鼠移植瘤模型,该研究进一步证明了hSPAR通过协同促进P27KIP1的表达和溶酶体定位而抑制 mTOR信号通路的分子机制:一方面,本项工作通过共免疫沉淀质谱实验挖掘出一个与hSPAR结合的蛋白——E3泛素连接酶TRIM21,并发现hSPAR通过竞争性结合TRIM21,抑制TRIM21对其底物P27KIP1的泛素化降解,促进P27KIP1在乳腺癌细胞质中的积累。另一方面,本项工作发现hSPAR 还兼具特异性抑制肿瘤细胞谷氨酰胺胞内转运的功能。在乳腺癌细胞中,hSPAR下调谷氨酰胺转运蛋白 SLC38A2的表达,造成肿瘤细胞中谷氨酰胺缺乏。由hSPAR诱导的谷氨酰胺缺乏进一步触发了P27KIP1向溶酶体的转移。转移至溶酶体膜上的 P27KIP1通过与LAMTOR1结合而阻碍mTOR的溶酶体定位和mTOR信号通路的激活,抑制肿瘤细胞的增殖。此外,研究人员还发现了调控hSPAR上述作用的功能区域为其羧基末端(hSPAR-C)。

图一:hSPAR 通过 TRIM21/谷氨酰胺缺失 - P27KIP1 途径协同调控 mTOR 活性,

抑制三阴性乳腺癌的生长

综上所述,本项研究发现hSPAR/hSPAR-C通过协同促进P27KIP1的表达及其溶酶体定位,强烈地抑制了mTOR信号通路的激活和三阴性乳腺癌细胞的增殖。该研究揭示了由微蛋白介导的肿瘤氨基酸代谢对非经典 P27KIP1-mTOR通路调控的作用,并为乳腺癌的诊断和治疗提供了新的标记物和靶点。

中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)及生命科学与医学部博士研究生黄炎为该研究的第一作者,中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)汪香婷研究员、刘连新教授和安徽师范大学的申涛副教授为该工作的共同通讯作者。该研究也得到昆明医科大学陈策实研究员和北京大学崔庆华教授的支持。(老年医学研究所 汪香婷 文/图 许秀文 刘尧/审核)

责编:吴家炜

原文链接:https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44318-024-00359-z

微信扫一扫

关注公众号

微信扫一扫

进入互联网医院

支付宝扫码

预约挂号

地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

邮编 : 230001

地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号

邮编 : 230036

地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号

邮编 : 230031

地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角

邮编 : 231131

地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号

邮编 : 230001

地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号

邮编 : 230088

皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao

皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao